Учёный с вологодским характером

Впервые я услышал о Николае Дмитриевиче Девяткове в 1970 году, когда учился на последнем курсе Московского физико-технического института. Студенты, которым он читал лекции по сверхвысокочастотной электронике, относились к нему с большим почтением: ещё бы, ведь их преподаватель – директор крупного научно-исследовательского института, академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий, награждён множеством орденов. Николай Дмитриевич родился в 1907-м, а умер в 2001 году. Ровесник века, он был свидетелем и участником трагических и победоносных событий в своём Отечестве.

Я учился по другой специальности, но однажды, полистав написанный академиком учебник, позавидовал своим однокашникам – его ученикам.

Прошло много лет, я переехал на жительство в Вологду и там с удивлением узнал, что выдающийся учёный родился и вырос в этом, тогда небольшом, провинциальном городе. Здесь сохранился дом, где жила большая семья Девятковых, сохранились и остатки их пригородной дачи. Удивительно, с какой трогательной любовью автор описывает свою малую родину.

Город детства

«Мои детство и юность до окончания средней школы прошли в старинном русском городе Вологде, – рассказывает он в воспоминаниях, увидевших свет за три года до его кончины. – Дома в городе в большинстве были деревянные. Некоторые из них очень хорошей архитектуры, с красивыми фасадами, украшенными стройными деревянными колоннами. Тротуары, или, как их называли, мостки, были неширокие, из досок. Все главные улицы замощены булыжником, остальные были земляные. На многих улицах перед домами палисадники, огороженные деревянными заборами, в них росли сирень и другие декоративные кустарники.

К центру города текла небольшая речка Золотуха, которая впадала в реку Вологду. Речка была маленькая, во многих местах её можно было перескочить без больших усилий. На её левом берегу был так называемый Сенной базар, на который из деревень привозили возы сена и соломы для продажи. У жителей города было много коров и лошадей, так что такой базар был крайне необходим.

Отец мой, Дмитрий Кириллович Семёнов-Девятков, был коренной вологжанин. Мама, Лидия Ивановна, – уроженка Пошехонья. Семья у нас была большая: мой брат Иван, сестра Елена, брат Дмитрий и я. Жили мы в большом старинном доме на Золотушной набережной. Дом был двухэтажный, с мезонином. На улицу выходила стена дома с пятью окнами. Фасад же дома выходил в большой двор. Самой красивой частью дома было парадное крыльцо. Оно было высотой в два этажа и сильно выдавалось в виде куба во двор. Нижний этаж дома был каменный, верхний – деревянный, и парадное крыльцо всё деревянное. По преданиям, существовавшим в нашей семье, дому было более 200 лет.

В нижней, каменной, части дома были склады. Их мой отец сдавал вологодским купцам, торговавшим продуктами. В какие-то давние времена к основному дому был пристроен двухэтажный каменный корпус, заканчивавшийся одноэтажной кузницей. В нижнем этаже этого корпуса размещались мастерские: слесарная, столярная и малярная.

В роду Семёновых-Девятковых главы семей в нескольких поколениях занимались изготовлением различных экипажей и ковкой лошадей. Мой отец в своих экипажных мастерских также производил пролётки, шарабаны, двуколки, линейки, беговые дрожки, лёгкие сани, кареты и возки. По договорам с пожарными частями города после каждого пожара ремонтировали различные пожарные экипажи. Пожаров было много, и, учитывая, что мостовые были булыжные и с ухабами, поломок пожарных дрог и экипажей было предостаточно.

Рабочих у отца, насколько я помню, было немного: три мастера и несколько молодых учеников. Сам отец тоже работал в мастерских и кузнице. Я помню, как он в рабочем фартуке трудился в слесарной мастерской, а иногда и ковал лошадей. Но, конечно, много времени уделять работе в мастерских он не мог, так как сам должен был принимать заказы на изготовление и ремонт экипажей, вести все расчёты и обеспечивать мастерские необходимыми материалами. Кроме того, он принимал активное участие в управлении городом на общественных началах. Отец пользовался большим уважением и авторитетом в городе.

На втором этаже каменного корпуса размещались три квартиры, в которых жили мастера со своими семьями. Там же было общежитие для молодых рабочих-учеников, столовая и кухня, в которой кухарка готовила завтраки, обеды и ужины для рабочих, живших в общежитии. У отца не было канцелярских служащих. Всю «канцелярию» он вёл сам и сам же производил расчёты с рабочими. Я помню, у него был кабинет, в те времена он назывался конторой. В ней отец по вечерам вёл записи в толстых канцелярских книгах. Я любил сидеть тихо и наблюдать, как он что-то пишет. Каждую субботу он выдавал заработную плату рабочим.

С шести-семи лет мне уже не запрещалось заходить в мастерские и бывать в кузнице. Меня туда тянуло. Очень интересно было наблюдать за работой столяров, когда у них из-под рук, в которых был рубанок, тянулись длинные спиралеобразные ленты стружек, или смотреть, как на токарном станке с ножным приводом обтачивали деревянные втулки для колёс экипажей…

Но самым моим любимым местом была кузница. Около кузницы были “станки” для ковки лошадей. Они представляли собой вертикальные столбы, четыре на каждый станок для одной лошади. В станок заводилась лошадь, привязывалась к одной из перекладин уздой. Кузнец очищал копыта кривым ножом и снимал мерку, по которой в кузнице выковывал подкову. Затем горячую подкову прикладывал к копыту, при этом копыто немного “подгорало” и подкова плотно с ним соприкасалась. Забивалось несколько “подковных” гвоздей, после чего копыто зачищалось крупным напильником. На этом операция ковки одной ноги заканчивалась. Приходит в голову мысль: ведь с тех ранних детских лет я никогда не видел, как куют лошадей, – значит, всё, что я наблюдал тогда, запомнилось на всю жизнь. Удивительна человеческая память!

В семье я был самым младшим: разница в возрасте со старшим братом была 11 лет, с сестрой – 9, со вторым братом – 6 лет. Так что общих интересов у нас не могло быть, и я проводил большую часть времени один. Но в пределах нашего большого двора “дел” у меня находилось много, и мне не было скучно.

Двор ограничивался с одной стороны домом, а напротив дома, с другой стороны, шла длинная линия каретников (так назывались помещения с широкими воротами, в которых стояли готовые экипажи). Таких каретников было три или четыре. Затем шли конюшня и помещение, где стояла корова и жили куры. Дальше был погреб, который каждую зиму набивался льдом, привозимым с реки Вологды. За погребом был ещё один сарай – дровяник. За дровяником был большой городской сад, который тянулся до Власьевского переулка перпендикулярно к Золотушной набережной.

Сад был большой, запущенный, очень тенистый: там росли огромные липы, вязы и ещё какие-то деревья, было очень много кустов сирени и бузины, а также крапивы и репейника. Нас, ребят, не очень тянуло в этот сад: там было как-то мрачно и страшновато. Нам казалось, что там обитают какие-то существа, которых мы побаивались.

К саду примыкал большой участок земли, на котором было “Садоводство Зикера”. Хозяин был эстонец, как садовод он славился на всю Вологду. У него было несколько теплиц, довольно много парников и открытых грядок. Он выращивал и продавал много очень красивых цветов, даже участвовал, насколько я помню, в каких-то выставках цветоводов. Кроме того, у него выращивались помидоры – в то время ещё малоизвестные овощи. Они были крупные, аппетитного вида, но на наш тогдашний вкус несъедобные. Он же и его жена ели их с большим удовольствием, как яблоки. Я любил бывать у Зикера и наблюдать, как они с женой делали очень аккуратные грядки, высаживали цветы. Особенно привлекательно было в теплицах, где круглый год цвели прекрасные цветы.

В Вологде было много церквей. В пяти километрах от города находится посёлок Прилуки, в нём старинный монастырь, окружённый каменной стеной с башнями, с замечательной архитектуры храмами. В 60 километрах к северу от Вологды – большое Кубенское озеро, недалеко от него – Кирилло-Белозерский монастырь.

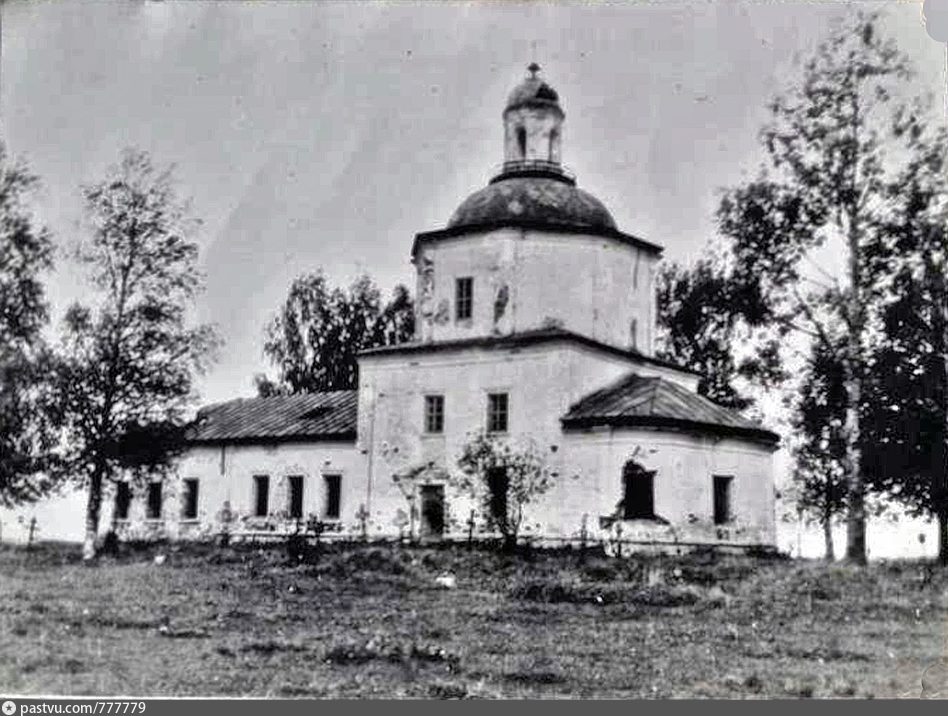

Очень смутно, но всё-таки вспоминается (а может быть, это уже по рассказам мамы), как мы однажды летом ездили в Семистрельную: там находилась церковь, которую мои родители очень почитали. Это было километрах в 12-15 от города. Церковь стояла на холме, а внизу протекал ручей, через него был деревянный мост. Ехали мы на линейке, это своеобразный экипаж на четырёх колёсах. На спуске к ручью на ухабе нас сильно тряхнуло, я слетел с сиденья и попал на дорогу под линейку. Был страшный переполох, меня вытащили, и оказалось, что я жив. Об этом моём “полёте” у нас дома долгое время ходила легенда, что через меня проехало заднее колесо линейки (на груди у меня была розовая полоса) и что после молебна, который отслужили в церкви, я пришёл в себя, перестал реветь, а все мои кости оказались целы».

Верующий или нет?

Кажется странным, что автор «Воспоминаний» так скупо и осторожно описывает явное чудо – исцеление малыша, по груди которого проехало колесо тяжело нагруженного экипажа. Был ли автор верующим? Его родители, несомненно, были православными, ведь не помчались назад, в больницу, к врачу, а повезли ребёнка к чудотворной иконе, заказали молебен. Что касается самого Николая Девяткова, то нигде в своих мемуарах он не говорит явно о своей вере. Это можно объяснить тем, что их он писал ещё в советское время.

Приведу ещё одно соображение: Девятков никогда не был членом коммунистической партии (КПСС), в уставе которой прописан атеизм. А ведь в советские времена руководитель высокого ранга был обязан иметь партбилет. Таким способом КПСС, единственная правящая в стране партия, осуществляла руководство на всех направлениях. Отказаться от членства в партии мог только незаменимый руководитель с огромным авторитетом.

Вот отрывок из статьи, посвящённой 100-летнему юбилею Девяткова, написанной А.К. Балыко, ближайшим соратником академика:

«Однажды к нам на “Исток” приехал начальник Главного управления по кадрам Министерства электронной промышленности. Я тоже был приглашён на встречу с ним. Присутствующие поочерёдно выступали по своим направлениям работы. Очередь дошла до секретаря парткома “Истока”. Он, в частности, отметил, что среди руководителей высшего звена предприятия на данный момент только двое не являются членами КПСС – академик Девятков и начальник подразделения такой-то. Через несколько дней, я узнал, что этот начальник подал заявление в партию. Николай Дмитриевич оставался беспартийным до конца своей жизни».

В любом случае, характер у Девяткова был по-настоящему христианский. Вот что пишет А.К. Балыко:

«У Николая Дмитриевича было привлекательное качество: если к нему обращались за помощью, он тут же соединялся по телефону с тем, от кого зависело решение вопроса, и мало кто ему отказывал. Он был очень доброжелательный и внимательный человек, поэтому многие сотрудники “Истока” и их близкие родственники сумели пройти лечение в лучших клиниках и институтах Москвы благодаря личным просьбам академика к директорам этих учреждений.

Николай Дмитриевич безгранично обожал свою супругу Зою Васильевну, с которой в любви и согласии прожил почти 70 лет. Очень любил своего сына Михаила, доктора физико-математических наук, безвременно ушедшего из жизни в 1984 году в возрасте 48 лет».

Пригородная дача

Местность, которую описывает Девятков, сейчас называют Кирики, поскольку здесь когда-то стояла церковь, посвящённая святым мученикам Кирику и Иулитте. Сейчас здесь много дачных построек, но окружающая природа по-прежнему привлекает вологжан. Интересно сравнить нынешний вид этой местности с тем, что было 100 лет назад.

«В 1911 году мой отец решил построить дачу. Был куплен участок земли примерно 0,5 гектара на пологом склоне небольшого холма. Внизу протекал ручей, впадающий в речку Шограш, находящуюся примерно в 300 метрах от нашего участка. Также примерно в 300 метрах был посёлок Варваринское с церковью. Места около нашего дачного участка были очень красивые. На другой стороне речки Шограш холмы были покрыты ельником, в котором было много белых грибов, а по склонам холмов на опушке леса мы собирали рыжики. С других сторон участка были поля и смешанный лиственный лес.

Ехать из Вологды к нам нужно было по “Пошехонке” – так называли дорогу от Вологды до города Пошехонья. Проехав от окраины Вологды 5 километров, сворачивали на просёлочную дорогу и, проехав примерно 2 километра, приезжали в Варваринское.

При проектировании дома отец рассчитывал, что после того, как мы все вырастем и дача будет не нужна, передать дом под сельскую школу. Поэтому и планировка дома предусматривала расположение комнат на первом этаже, удобное для учебных занятий, а на втором этаже – для жительства двух учителей. Близлежащие деревни Болтино, Рубаново и посёлок около церкви могли бы обслуживаться этой школой.

Дом строился таким способом: сруб готовился у нас во дворе вологодского дома, затем соответственно помеченные брёвна перевозились в Варваринское, а там собирался весь дом и строилась крыша. В 1911 году, когда работали плотники, мне шёл пятый год, но я хорошо помню, что мне очень нравилось, как они работали топорами, обтёсывая брёвна, и очень аппетитно в обеденный перерыв ели колбасу с ситным хлебом, запивая чаем из железных кружек.

Когда первый раз мы выехали летом на свою дачу, то там около дома, конечно, ещё было очень пусто. Мы посадили молодые липки и разные кустарники и, конечно, цветы на клумбах. Только в конце участка, около ручья, росло несколько больших деревьев, сохранившихся от леса, который когда-то покрывал весь холм. Это место у нас называлось “наш лес”, и там иногда даже находили грибы. Наибольшее удовольствие, насколько я помню, я получал, когда с братом Митей ходил на речку Шограш (одному ходить туда было запрещено). Там можно было плескаться в воде, ловить рыбу прямо руками. Рыбёшка была очень мелкая и ходила целыми стаями. Речка была мелкая с отдельными боготами (местное название омутов. – В.Я.), дно песчаное и много мелких камешков. Берега заросли ивой и ольхой. В боготах можно было купаться и даже учиться плавать. Около дома была площадка, где старшие играли в крокет. Когда никто не играл, мне разрешалось гонять крокетные шары, что было тоже очень увлекательно. Но самым интересным было ходить с мамой в ельник на другой берег Шограша и собирать рыжики: их там бывало много, росли целыми “мостами”.

Название Варваринское, по-видимому, произошло от названия помещичьего имения, которое когда-то занимало большие площади на берегах реки Шограш. На левом берегу был большой парк и усадьба. Уже в те годы от помещичьего дома и различных построек не сохранилось почти ничего, только в заросшем парке местами были следы каких-то развалившихся каменных фундаментов. Церковь, которая, по-видимому, входила в пределы имения, и несколько домов около неё сохранились. Церковь была действующая, в одном из домов жил священник со своей семьёй».

Венчание

Напомним читателю, что летом 1917 года Сергей Есенин, возвращаясь из путешествия вместе со своим другом Алексеем Ганиным, оказался в Вологде. (А.А. Ганин – талантливый поэт, родом из Вологодского края, арестованный чекистами по обвинению в национализме и расстрелянный в 1925 году в Москве во дворе Бутырской тюрьмы.) Ганин дружил со старшим братом Коли, Иваном, который пригласил всю компанию в гости на дачу. Вот что запомнилось малолетнему свидетелю события. Это событие, обычно сильно волнующее литературоведов, произошло, когда Коля Девятков был ещё девятилетним мальчиком, поэтому многие детали не сохранились в его памяти.

«В этой (варваринской. – Ред.) церкви в 1917 году состоялось венчание Сергея Есенина и Зинаиды Райх. Это было летом, когда вся наша семья жила на даче в Варваринском. Мой брат Дмитрий был шафером на этом венчании. Я тоже там присутствовал. Почему венчание было в варваринской церкви Кирика и Улиты, почему мой брат был приглашён быть шафером, в моей памяти не сохранилось. Позже из воспоминаний дочери Есенина и Райх мне стало известно, что Есенин познакомился с Райх весной 1917 года в Петрограде. В июле 1917 года осуществилась мечта поэта съездить к Белому морю. Он, два его приятеля и Райх вместе поехали туда. Возвращаясь, в поезде Есенин сделал своей спутнице предложение выйти за него замуж. Он настоял на том, чтобы сделать остановку в Вологде и там обвенчаться. Как сказано в воспоминаниях дочери, денег у них было настолько мало, что Есенин не имел возможности даже купить невесте букет цветов. По дороге к церкви он набрал букет полевых цветов и преподнёс невесте после венчания».

Первые годы после революции

«Последнее лето мы жили в Варваринском в 1917 году. В 1918 году в конце зимы умер от инсульта мой отец, ему было тогда 59 лет. Для всех нас это было большое горе. Жизнь стала трудной. Старший брат, Иван, был студентом третьего курса Петроградского политехнического института. Сестра Елена училась в женской гимназии, брат Дмитрий – в Вологодском реальном училище.

Продать дачу уже было нельзя. В скором времени она была реквизирована, простояла пустой года два, а потом, вместо того чтобы открыть в ней сельскую школу, дом был разрушен и растаскан по брёвнам жителями окрестных деревень.

Вообще, в первые годы после революции было много беспорядков, особенно это чувствовалось в городе, где вся нормальная жизнь расстроилась. Создавались советы, которые всё управление брали в свои руки. Ликвидирована была частная собственность на землю, были реквизированы все частные дома, магазины и предприятия. Наступили голодные годы, особенно тяжело было в 1918–1921 годах. Государственная торговля ещё не была налажена, а вся частная, кроме рынка, на который крестьяне окрестных деревень привозили кое-какие продукты, прекращена. В государственной торговой сети работали только хлебные магазины, где продавался чёрный хлеб по карточкам. Деньги обесценились, да и купить на них было почти нечего. В основном продукты выменивались в деревнях на одежду, разную домашнюю утварь и ювелирные изделия.

Горожанам пришлось разводить огороды. Все свободные участки земли в городе вскапывались, и на них выращивались картошка и другие овощи. У нас на Золотушной набережной на месте Сенного рынка тоже был огород. Выращивали в основном картошку. Других овощей было мало. Но когда был собран первый урожай, то жить уже стало легче. Молочные продукты добывать было очень сложно, да и вещей для обмена становилось всё меньше и меньше. На “домашнем совете” было решено купить корову. Были реализованы ещё какие-то мамины ценные вещи, и у нас появилась дойная корова. Уход и дойка коровы были моим делом. Доить и косить траву я научился довольно быстро. С коровой мы были большие друзья, она меня слушалась и, когда я её доил, лизала мой правый бок, выражая тем самым расположение ко мне. Дело с питанием улучшилось.

Было мало денег. Хотя на них почти ничего нельзя было купить, но и без них не обойдёшься. Сестра поступила работать машинисткой в Вологодский музей, а брат Дмитрий стал работать табельщиком в наших бывших мастерских, которые перешли в ведение Шестой Красной Армии.

Плохо было с мясом – пришлось завести кроликов. У меня в клетках, которые я изготавливал сам, жило до 15 кроликов: в основном породы фландр (это мясная порода, они бывали весом по 5-6 килограммов), а также породы горностай (это для шкурок). Шкурки я тоже научился обрабатывать. Корова и кролики жили у нас до окончания мной школы.

Моё школьное образование началось в 1915 году, когда после домашней подготовки я поступил в Вологодское реальное училище в приготовительный класс.

В то время при поступлении нужно было сдать вступительный экзамен. После поступления мне сшили форму – чёрные брюки и куртку – и купили форменную фуражку с жёстким блестящим козырьком и жёлтыми кантами. На пряжке поясного ремня были буквы “ВАРУ”, что значило Вологодское Александровское реальное училище. Я был горд своим видом. Ученье мне давалось довольно легко. При переходе из первого класса во второй я даже получил награду – похвальный лист и книжку для чтения в красивом переплёте.

В 1918 году началась школьная реформа. Реальное училище, мужскую и женскую гимназии преобразовали в Единую трудовую школу (ЕТШ). Нас выселили из здания реального училища, так как началась Гражданская война и нужно было открывать лазареты для раненых. Наша школа кочевала несколько лет по разным помещениям. Мы учились и в здании бывшей семинарии, и в женской гимназии, которая находилась через два дома от нашего дома на Золотушной набережной, и только когда я учился уже в восьмом классе, нас опять поселили в здание бывшего реального училища.

Реформа средней школы в те годы не привела ни к чему хорошему. Например, было отменено преподавание истории и заменено преподаванием так называемого обществоведения. Были введены уроки по труду (мне в основном запомнилось, как нас учили штопать носки на деревянных ложках). Плохо преподавались естествоведение, химия, русский язык и физика. Правда, это больше зависело от преподавателей, чем от изменённых учебных программ.

У нас были хорошие преподаватели по математике и рисованию. Математик, правда, был очень строг, но свой предмет вёл хорошо. Учитель рисования окончил институт при Академии художеств и преподавал очень интересно. В результате я стал неплохо рисовать акварелью, очень любил рисовать пастелью. Когда в нашей школе устраивались вечера, я принимал активное участие в их художественном оформлении. Особенно много я рисовал в последних классах. Рисовал декорации для школьных спектаклей. Особенно хорошо мне удались декорации к “Майской ночи” Гоголя.

На школьных вечерах было принято строить в вестибюле перед актовым залом и в широких коридорах художественно оформленные киоски для продажи фруктовых вод и каких-нибудь кулинарных изделий, приготовленных матерями учащихся. Во времена НЭПа это было возможным. Вся эта “торговля” шла с благотворительными целями. В ней активное участие принимали матери учащихся. При подготовке вечеров я участвовал в плотницких работах при сооружении сцены, декораций и киосков. Сказался опыт, который я приобрёл в дошкольные годы и в младших классах, когда наблюдал, как работают столяры в наших мастерских, да и сам строил во дворе разные “дома”. Работал я в бригаде “школьных электриков” по освещению сцены, киосков и изготовлению световых гирлянд. Электротехника мне очень нравилась, и уже в восьмом-девятом классах у меня появилась мечта в будущем стать инженером-электриком.

Школу я окончил в 1924 году. Выпускных экзаменов в те годы не было. Пятибалльная система оценки знаний была тоже отменена и заменена оценками: весьма удовлетворительно “вуд”), удовлетворительно (“уд”) и неудовлетворительно (“неуд”).

Насколько я помню, “неудов” у меня не было».

«Труд, причём творческий»

В 1925 году Николай приехал в Ленинград и устроился на работу в Физико-технический институт на должность лаборанта. Через три года поступил в Ленинградский политехнический институт, где раньше учились оба его брата и сестра. Увлёкся электроникой и, закончив учёбу, пошёл работать в научно-исследовательский институт. Молодой учёный и его коллега Е.Н. Данильцев сделали существенный вклад в это новое тогда направление техники – изобрели электронно-вакуумный прибор для генерации электромагнитных волн сверхвысокой частоты. Это изобретение нашло применение в радиолокации. Неслучайно Девяткова считают одним из основоположников этой области техники.

Главное назначение радиолокаторов (сейчас их называют радарами) – обнаружение самолётов и других летящих в воздухе объектов. Такие установки появились уже во время Отечественной войны и хорошо показали себя при защите Москвы и Ленинграда. Первые годы войны Девятков трудился в Москве, в заводской лаборатории, изготовлял радиотехническую аппаратуру для фронта, а с 1944 года – в подмосковном городе Фрязино, где был создан научно-исследовательский институт «Исток».

В 1950 году наша страна была втянута в корейскую войну. Воевали между собой северная и южная части Корейского полуострова. Первую поддерживал Советский Союз, вторую – США. Три года в небе над Кореей шли ожесточённые воздушные бои: с переменным успехом воевали друг с другом две великие державы, недавние союзники. Появилась тревожная информация о том, что американцы создают бомбардировщик, способный долететь до Москвы с атомной бомбой на борту. Баллистических ракет тогда ещё не было ни у нас, ни у американцев.

Сталин приказал усилить противовоздушную оборону столицы. Проблема заключалась в том, что высота полёта американского бомбардировщика составляла 20 километров, а снаряды наших зенитных орудий летели не выше, чем на 10 километров. Срочно было создано научно-производственное предприятие для разработки и производства зенитных ракет.

Зенитная ракета сама по себе – это железяка, заполненная жидким топливом и взрывчаткой. Но если добавить к ракете систему наведения на цель, она превращается в грозное оружие. Система наведения – это не что иное, как умный радар, антенна которого создаёт в пространстве узкий радиолуч. Чем тоньше луч, тем точнее наводка на цель, причём ширина луча обратно пропорциональна частоте радиоволн. Поэтому использовалось устройство Девяткова, генерирующее колебания сверхвысокой частоты.

Вскоре появился первый успешный зенитно-ракетный комплекс ЗРК С-25, способный сбивать самолёты на высоте 25 километров. Вокруг Москвы создали два защитных пояса из таких комплексов. Тревога улеглась.

В 1957 году был создан более совершенный ЗРК С-75, с помощью которого 1 мая 1960 года был сбит над Уралом американский разведывательный самолёт с лётчиком Пауэрсом. Россия навсегда избавилась от летающих в её небе самолётов-шпионов.

Конечно, главная работа Николая Дмитриевича связана с радиолокацией, но в преклонные годы он занялся созданием медицинских аппаратов. В 2000 году научному коллективу, возглавляемому академиком Девятковым, была присуждена Государственная премия Российской Федерации «За разработку и внедрение аппаратуры для лечения и функциональной диагностики с использованием электромагнитных колебаний в миллиметровом диапазоне длин волн».

До последних лет жизни Девятков сохранял творческую работоспособность. На встрече с молодыми специалистами предприятия, отвечая на вопрос, в чём он видит секрет своего научного долголетия, Николай Дмитриевич сказал, что помогает ему в этом труд, причём труд творческий; именно он исцеляет от всех болезней и придаёт дополнительные силы и энергию.

г. Вологда

← Предыдущая публикация Следующая публикация →

Оглавление выпуска

Прп. Иосифа песнописца (883)

Прп. Иосифа песнописца (883)

Добавить комментарий