Бронза и карандаш

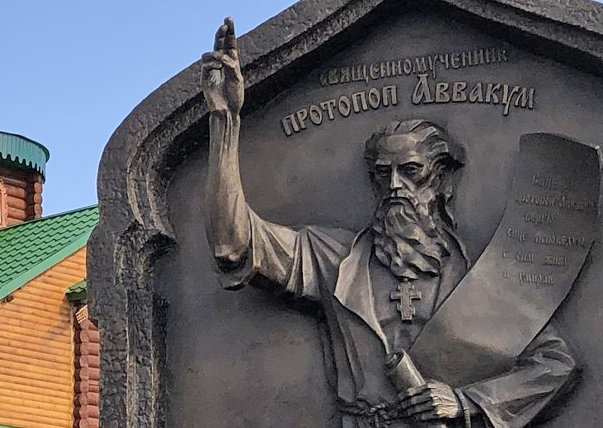

В Нарьян-Маре 5 сентября открыли памятник протопопу Аввакуму, 400-летие которого отмечается в этом году. Памятник представляет собой медную икону, на фоне которой выполнен его горельеф. Автор – архангельский скульптор, заслуженный художник России Сергей Никандрович Сюхин.

Нашей редакции это событие представляется хорошим поводом, чтобы рассказать читателям о самобытном художнике из Архангельска и познакомить вас с его творчеством. В своей мастерской на Троицком проспекте Архангельска он предложил без экивоков сразу перейти на «ты». В своём стиле. Ну такой он человек.

Мятежный Аввакум

– Как это так получилось, что вы… то есть ты взялся за памятник мятежному Аввакуму?

– Был конкурс, который объявили и проводили старообрядцы в Москве. А кто ж ещё? Это же их человек-то…

– Дело ясное, но что, в Москве своих скульпторов мало?

– Суть дела такова. Значит, глава старообрядцев митрополит Корнилий встречался с Путиным. После этого Президент дал указание отметить 400-летие Аввакума. Объявили конкурс на создание памятника, были участники и из Коми, и москвичи участвовали. Почему они мой проект выбрали? Потому что в основном были представлены крупные скульптуры на постаменте, чуть ли не в одеждах парадных. Ну а Аввакуму это разве свойственно? Не свойственно. А я взял за основу наш северный медный складень, на такие староверы всегда молились. Когда этот проект они увидели, сразу же его и выбрали.

Потом звонил мне Александр Иванович Ляпунов, руководитель Нарьян-Марской Поморской общины старообрядцев, такой счастливый: он поблагодарил за образ Аввакума, мол, хорошее лицо сделал, а то обычно изображают с выпученными глазами, старика какого-то злющего.

– А ты вообще как к староверам относишься?

– Наверное, во мне есть что-то староверское. На Двине же много было староверских родов. У нас в деревне до сих пор живёт один старовер. Он мне всегда нравился очень своим характером героическим, я бы сказал, настойчивым – в отстаивании своей веры, своих мыслей. Этому можно у него учиться всё время. Он для меня, допустим, учитель.

– А то, что Аввакум ругался так здорово?..

– Да, ругался, было дело, и с матерком. Ну а мы, извини, не ругаемся, что ли?

– Ругаемся, но мы же не Аввакумы!

– Всё же он путь такой прошёл страдальческий. Многие бы сломались, а он – нет. В то же время мне не хотелось его изображать озлобленным. Я уже говорил, что многие делают его хищным, страшным, озлобленным. Но он ведь ради чего это делал-то? Ради любви к Господу. И ради любви к традициям, предкам нашим. А у меня во всей моей жизни это тоже самое главное. Я думаю, мы с ним в этом смысле даже как родственники. Я его очень люблю.

Я о староверах многое узнал, когда меня пригласили на первую после Раскола международную конференцию в Москве. Со всего мира съехались староверы, из Прибалтики, из Сибири. Я диву дался, когда увидел, что выступает негр из Америки. Были и старообрядцы из Канады. Их сейчас приглашают переехать обратно на родину предков, в Россию, дали им проехать от Владика до Калининграда – выбирайте, мол, куда переселиться хотите. Они проехали. Молодёжь-то хочет у себя остаться, а старики бы не прочь переехать. И хоть Путин не раз говорил, что нужно облегчить всякую бюрократию для принятия ими гражданства, но тут опять – палки в колёса: говорят, гражданство вам дадим, но вы от иностранного откажитесь. А они: «Как мы откажемся? У нас там земли, дома. Только часть наших сейчас хочет переехать, а часть собирается там остаться…» Рубят их желание сразу, ёлки-палки.

Между Шергиным и Писаховым

Есть в самом центре Архангельска проспект Чумбарова-Лучинского, прежде называвшийся Псковским. На нём установлены сразу несколько скульптур Сюхина: Шергину, Писахову, герою его сказок Сене Малине на рыбе налиме верхом, Козьме Пруткову и русским жёнам. Гости города только успевают селфи делать на их фоне – ладонь бронзового Писахова блестит от рукопожатий.

– Почему я, и не только я, ставлю памятники не на высокие постаменты, а, можно сказать, на землю? Чтобы аура, которая вокруг них, духовно обволакивала людей. Архитекторы выступали против, чтобы я на Чумбаровке ставил памятники в зоне видимости друг от друга – в советское время это было запрещено. На станции метро «Площадь Революции» в Москве стоит 76 бронзовых памятников Матвея Манизера, и если б не лично Сталин так решил, их бы там не было. А теперь это настоящий музей эпохи, как к этому ни относись. Мне предлагали: «Давай эту рыбину к Дворцу пионеров поставим». Но я отвечал, что между всеми этими скульптурами должна образоваться как бы духовная дуга, благотворное поле, на что откликнется душа человека. Так это работает. И убедил их.

– Что ты, Сергей, чувствуешь, когда идёшь по улице, которую прочно «завоевали» твои скульптуры?

– У меня душа поёт и радуется! Там в кустах есть ещё один памятник – жёнка с иконой. Не видел?

– Да, видел. Мне понравилось. Поместим его на первую полосу газеты.

– Так вот, когда я при хорошем настроении, а иногда когда просто соскучусь, беру бутылочку вина и обхожу их: к одному подойду поговорю, к другому…

– А есть что сказать? Например, что можно сказать Писахову, которого дважды обижали здесь, в городе, спиливая чайку у него на голове?

– А ему говорю: «Степан Егорович! Ёлки-палки, как тебе тут стоится, на перекрёстке-то? Все с тобой фотографируются, суета ведь кругом!» А он мне: «Да привык я к этому. А славы-то этой, для которой меня тут поставили, я и при жизни не видал».

– Славы-то из ваших скульптурных героев, пожалуй, никто не видал…

– Больше всех я Шергина люблю. Он для меня человек, который по-настоящему любил Русский Север, русский дух и смог это выразить в слове.

– Писахов-то ведь кто, богохульник. Конечно, я не знаю, искренне ли он так думал или представлялся просто таким лихим, отрабатывал себе спокойную жизнь. Непонятно мне.

– Знаешь, как мне обидно тоже. Музей сделали Писахова – это хорошо. А где шергинский-то?! Хотя бы на двоих разделили, ёлки-палки! Он же сколько об Архангельске трогательных слов написал! Серебряные бриллианты. А Писахов – он больше, чтоб люди могли поржать. Понимаешь? А ведь многим только этого и надо – поржать. Поэтому все Писахова знают, а Шергина-то мало кто и знает. И в школе нам ничего о нём не рассказывали. Но понимаешь, какая штука: у Шергина сказки хреново рисуются, а писаховские у меня с карандаша просто слетают – фактура такая. У Писахова я все сказки по несколько раз перечитал, чтобы выбрать для иллюстрации. И с трудом выбрал двадцать, где нету мордобития, где муж жену не бьёт, или поп не нажрался пьяный, или ещё что-нибудь непотребное. Я ведь этого не люблю. А людям надо вот это всё. Поэтому я Степану так прямо и говорю.

– Вот ты сделал скульптуру героя писаховского, этакий собирательный образ всего его творчества…

– На рыбине-то?

– Да. А если б сделать совокупный образ творчества Шергина, какой бы был памятник?

– Конечно, надо делать моряка, нашего северного кормщика: сидит, чай пьёт, смотрит и думает. Я сейчас рисую книгу по воспоминаниям Шергина. Она будет не в цвете, а в литографии чёрно-белой.

– Почему именно такой выбор?

– Это серебро Русского Севера, чуть-чуть, может, акварелькой подсвеченное, но монохромное. У Писахова мажор можно в цветах допустить, а Шергин – он очень нежный и трогательный. Перламутровый – вот какой у меня Шергин.

– А на какие его сюжеты?

– Я ведь тексты не буквально делаю, о чём в них говорится. Рисунки – это, так сказать, отклик моей души. Рисунок действию-то соответствует, но не копирует его. У литературы для описания свои приёмы, а у рисунка для подхода к тому же сюжету – свои.

Вынул из сердца – и нарисовал

Когда я ехал в Архангельск вдоль Северной Двины, на трассе в одном месте вдруг увидел необычный указатель – отворотку на деревню Пучуга. Сделано со вкусом, профессионально. «Ну, – думаю, – не иначе художник какой-то тут живёт». И не ошибся. Хотя и не знал тогда, что именно из этой деревни Сергей Сюхин и здесь он обретается каждое лето.

– Кроме скульптуры, насколько я знаю, ты работаешь в книжной графике? Откуда она берёт начало?

– Я ведь окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище. Ходил мимо дома в Хотьково, где жил в то время Шергин, – это рядом с Абрамцево. Но не знал об этом. Я потом купил там землю, в 15 метрах от этого места, и дом отсюда туда привёз, там теперь моя дочь Юля живёт…

Ну так вот. Однажды московский художник отказался иллюстрировать северные сказки – не справился, потому что ему надо было что-то в музеях искать или ехать к нам на Север. Дали мне заказ – я ведь с Севера. И это стало моей дипломной работой. Я взялся сразу – мне ведь ничего не надо: сел, из души, из сердца вынул и нарисовал. То, о чём в этих сказках сказывается, я в детстве пережил. А потом уже редактора издательств выстроились за мной в очередь. И вот все годы я занимался графикой, пока после перестройки издательства не рухнули. Тогда я в Норвегию уехал и там, в Осло, в самые страшные 90-е годы пять лет проработал. А сейчас книжки я издаю сам на деньги, заработанные на скульптуре. Не кланяюсь никому.

– Что главное для художника-иллюстратора, особенно детского?

– Важно, как художник детство провёл, что он в душу впитал. Я впитал любовь к моей милой сторонушке в Пучуге. Я рос, слава Богу, в русской северной деревеньке да с пастушком коров пас, в гармонии с природой. И все свои впечатления сохранил. Многое забываешь, а я всё это помню. Эти ощущения непременно должны как-то проявиться в книжной графике. А если художник не впитал, то из пальца будет высасывать и делать не корову, а нарисует хрень какую-то на разворот и будет утверждать, что это корова.

– Ты это сказал, наверное, про современную детскую иллюстрацию на Западе? Я с ужасом смотрю на профессионально выполненные чудовищные картинки в детских книгах, которые могут только уродовать психику тамошних малышей…

– Русские иллюстраторы всегда считались лучшими. У них дизайнеры лучше были, а у нас – графики. Но и у нас такие иллюстраторы тоже появляются сейчас. В общем, хуже стали картинки к детским книгам. Хотя я не разделяю книжную графику на детскую и взрослую. Один журналист спросил как-то, почему я больше северных русских авторов иллюстрирую, надо бы и западных попробовать. Я бы проиллюстрировал, например, Андерсена, а мужики-то всё равно стали бы там русские. Теперь мода пошла – стучать себя в грудь и кричать: я, дескать, человек мира. А люди мира такие – они своё родное затопчут и не заметят. Вот они и иллюстрации такие делают. А я не человек мира, я человек своей родной, милой сторонушки.

– Я в книге твоей видел картину: летит, раскинув руки, мальчик, а ты как бы ещё выше – смотришь на него сверху и на деревеньку внизу, горы вдали. Там написано, что вроде это видение из детства…

– У меня есть картина: парнишка залез на сосну, чтобы увидеть свою деревню и окрестности, самое любимое место на земном шаре. Но мне, как молодому соколу, хотелось и за горизонт взглянуть. Вот я и полетел. Везде летал и… всё равно после этого убедился, что лучше ничего нашего Русского Севера нет.

– А после детства летать ещё приходилось?

– О, я летал! И до такого ощущения, прямо как снаряд, аж в ушах свищет.

– А провода телеграфные не мешали? Я вот, когда летал, всё думал, как бы их не зацепить.

– Нет, я никаких проводов не замечал.

– Вопрос, который, наверно, тебе сто раз задавали: ты таки скульптор или живописец?

– Я вообще живописцем не был никогда. Ты понимаешь, у нас у многих художников живопись считается богиней. Вроде это как главное искусство! Поэтому все стремились живописью заниматься. И я в Суриковское училище готовился поступать на живопись. А в Амбрамцево поступил – там живопись так себе, главным предметом была скульптура. Помню, мы ездили в Киев на пленэр, я там всё пейзажи, архитектуру писал. Мне поставили четвёрку. «Всё же у нас, Серёжа, поощряется более свободное, а вы уж слишком сухо делаете», – сказали мне преподаватели. Но я ведь без претензий, не обиделся. У меня была другая цель: познать школу. Всё-таки я реализовал себя в живописи в более-менее классических портретах. Например, епископа Тихона написал. Его много писали, но он только мой портрет взял себе. Теперь тема живописи закрыта.

– А графикой?

– Графикой? До самого конца буду этим заниматься. Вообще для художника главное – это рисунок. Я кафедру графики закончил, в этом деле понимаю. Преподаватели училища с других отделений просили мои наброски, чтобы показать студентам, как надо их делать. И теперь вот альбом, допустим, делаю. Издательство высылает мне образцы – выбирай, вот кусочки бумаги. Я подбираю бумагу: трогаю руками, пробую фактуру, на изгиб, смотрю по колеру.

– Эх, мне, как издателю, о таком заказчике только мечтать остаётся…

– Сейчас книгу для Коли Бурляева взялся рисовать – он давно меня просил. Они поставили с Наташей Бондарчук спектакль «Бемби» по его поэме. Хотя «Бемби» – это не русское, европейская классика. Но я люблю его очень, Колю Бурляева. Вот и рисую. Акварелью, специально готовлю левкас бумаги. Такой не было ещё техники. Делаю в карандаше сначала. Не спешу. Потому что издавать-то сам буду.

У меня очень много книг задумано, в конце концов и своя тоже, автобиографическая. Оставить память о своём времени хочется. О том, что было в советское время хорошего и как мы были счастливы. Мы ведь политической системой особо не интересовались в детстве, просто жили. Молодые были. Но сейчас-то заставь ребят трудиться – не будут. А тогда общий труд в радость был, и хотя после работы до ночи танцевали, а ранёхонько снова шли сено заготавливать.

– Да, чуть не забыл спросить: проезжая по трассе, видел ваш авторский указатель на Пучугу в стиле двинской росписи. Но почему кони зелёные?

– Это особенность пучугской росписи. В основном конями тонконогими прялки расписывали – знаменитые, они во всех музеях в Москве есть. На Северной Двине три деревни такой росписью занимались: две на правом берегу и наша – на левом. Главное отличие – у них по одному коню, а у нас два.

Везде Сюхин

Я знаю скульпторов-монументалистов, у которых реализованы за всю жизнь были два-три проекта. А у Сюхина таких, вероятно, не один десяток. Это, конечно, не всем любо. Кому-то, по всей видимости, стиль его не нравится, кто-то завидует: вот, дескать, сумел примазаться к властям, получает от них заказы – и такое довелось слышать в Архангельске.

– Да, иногда коллеги злятся: как так – у одного в жизни одна скульптура, а у тебя в год по три? Но я в этом Промысл о себе чувствую. Бывает же о человеке Промысл?

– То есть ты в курсе, что о тебе разное говорят?

– Конечно, знаю. Я так обычно отвечаю: «Если у тебя есть что предложить – делай проект, ищи мецената, иди в мэрию. И что, там тебе скажут “не надо”?» Я так и делаю: в мэрию прихожу с готовыми проектами и деньгами.

– И давно так?

– У меня два образования. Закончил кафедру книжной графики и отделение скульптуры. Ещё в советское время я попробовал что-то делать в бронзе. Но в Москве Союз художников сразу лапу накладывает: «Что вы там затеяли? Делайте в гипсе, в дереве, а в металле – это нашим». Ну мы и работали в дереве и в гипсе. Темы тогда были другие – в основном «этапы большого пути». А ресторан оформить – за удачу считалось, там можно было волю себе дать. Поэтому я и занимался в то время книгами.

А здесь, в Архангельске, этих худсоветов московских, академиков – их нет. Однажды мэр Архангельска пригласил скульпторов и попросил разработать концепцию пешеходной улицы Чумбарова-Лучинского. Мы с архитектором предложили сделать как бы такую реку с заводями и каждую «заводь» посвятить каким-либо знаковым местам области, например Соловецким островам или Сольвычегодску, отразив их в монументальной скульптуре, и чтоб в каждой такой «заводи» можно было посидеть. Но оказалось, что это очень дорого. Хоть бы прямую улицу оформить, без «заводей», и то слава Богу. Но даже на один памятник средств не нашлось. А деньги нужны немалые, на один монумент – минимум три-пять миллионов. Есть у меня памятники и по 18 миллионов. А бюджетных-то вообще денег не было. Только место готовы были предоставить. И тогда всё тормознулось. Но тут нашёлся у меня первый меценат…

– Наверно, это самое сложное – просить. Художник – человек гордый, как правило. Ему идти на поклон денежному мешку – это каково вообще?

– Я одно время писал портреты. Звонил тому, другому, говорил: «Не хочешь ли портрет заказать?» В основном-то все хотели. Но потом то семья против, то ещё кто-то, так на нет и сходило всё. Ну, нет так нет. А чтоб лбом биться – такого не было. А тут за памятник я и не просил – мне меценат предложил разово помочь. А потом увидел, как я сработал, и снова предложил. Привлёк товарищей-бизнесменов. Они там трое по полтора миллиона скинулись – пожалуйста, памятник готов. Так мы сделали три памятника. Просто стали мне доверять, и вдруг у меня авторитет почему-то образовался (смеётся). Вот веришь? – сами меценаты ко мне обращаются, они меня ищут, а не я их. Хотя мало кто из них представляет, каковы цены на бронзовый памятник.

– Где установлены твои скульптуры?

– В Нарьян-Маре, на Новой Земле есть памятник создателям ядерного щита. Много у меня скульптур в Архангельске. Больше нигде.

– Представляю, как можно пешеходную Чумбарова-Лучинского продолжить, установив памятники до конца её. Сколько там ещё метров свободных?

– Так бы и надо сделать – продолжение улицы от ГУМа не занято. Я подал заявку в гордуму архангельскую: давайте Ивана Четвёртого поставим, он же основатель нашего города, или хотя бы памятную доску для начала сделаем. Но они ж как страусы, побоялись даже рассматривать её: «Вы что, памятник извергу?! Что на это нам скажут!»

Только стоя

Вообще памятники Ивану Грозному уже стали появляться в городах России. Самый известный из новых – установленный в 2016 году в городе Орле конный монумент. Тоже как основателю города. Разумеется, не обошлось без активистов, которые пытались «засудить» памятник. Но установку его поддержали три четверти жителей. Однако вандалы всё-таки постарались там. Так что в Чебоксарах установленный в прошлом году памятник Ивану Грозному сразу поместили под стекло. Ещё один памятник Ивану IV поставили под Москвой, в Александрове.

– Тут приезжал в Архангельск Пётр Мамонов, я его возил два дня: по городу, на концерт. Интересный мужик. Полный зал был на его «Разговоре с Богом» – на полу сидели люди! И разговор получился хороший, потому что Мамонов скажет сначала, как он в говно упал, а потом – как из него поднялся, и зрители чувствуют: это и ко мне имеет отношение, я тоже падал… Мы с Петром поговорили об Иване Грозном, ведь в фильме Лунгина «Царь» он играл как раз его. У него такое – общепринятое – отношение к Ивану Грозному: это кровожадный правитель. В общем, я его не убедил. Он остался при своём, уверенный, что правильно сыграл жестокого царя.

– Получается, Сергей, в отношении к Грозному, наверное, нет сочувствующих тебе?

– Здесь да, мало. Но посмотри, кто больше всех ненавидит Ивана Грозного? Откровенные наши враги! Они сочинили образ злодея и вещают, а масса людей повторяют, как попугаи. А моё отношение основано, прежде всего, на знании. В то время все правители европейских государств считали его самым мудрым.

– А как же история с митрополитом Филиппом? Сокрушение Новгорода? Надо же что-то тебе отвечать.

– Надо отвечать, что в то время других методов удерживать власть не было. В то время казни были распространённым наказанием во всём мире, но извергами выставляют только наших правителей, а все западные – великие. Его современница, английская королева Елизавета, 89 тысяч загубила, и ни за одну душу не помолилась. А он – пять тысяч, и всех в свой синодик записал. Загубил, но покаялся. Однако сейчас время либералов проходит, уже поняли, что не надо лизать Америке кое-какие места. Может, сейчас по-другому будет.

– Предположим, удалось тебе добиться места под памятник. Найдётся ли меценат, который согласится профинансировать? Ведь репутация-то может пострадать…

– Вот тоже вопрос – пострадать. А может, наоборот?

– Хорошо, а как, по-твоему, памятник Ивану IV должен выглядеть?

– Вот митрополит Корнилий, который староверческий. Когда мы с ним пообщались, я понял, что если буду царя делать, то отталкиваться нужно от его образа.

– Он должен сидеть или стоять? Самая известная скульптура, Антокольского, – там царь сидит нахмурившись, чётки перебирает…

– Для меня – только стоять.

– И какая главная его черта? Властность?

– Мудрость. Но, понимаешь, рецептов готовых нет. Начнёшь делать – решил изобразить мудрость, а вышла, предположим, задумчивость, и это уже нельзя изменить. И ты с этим соглашаешься…

«С неба спустились»

Нынче в Архангельской области был объявлен Год писателя Фёдора Абрамова. В мастерской Сюхина, где мы то сидим, то ходим разговариваем, стоит небольшая гипсовая фигурка Абрамова «Дума о деревне». Вид писателя привычный, как на фотографиях: штаны, заткнутые в резиновые колхозные сапоги, за спиной на пальце держит пиджак, а внизу, под постаментом, как бы домики деревенские спускаются к реке и лодочки. Чем-то этим напоминает памятник Шергину.

– Я так понимаю, что это проект очередного монумента? Такой суровый гигант мысли стоит…

– А что, он был ласковый по жизни? Он немножко даже злой был. Хотя спустя годы как-то его жалко, что ли… Но это ещё рабочая модель, я наверняка кое-что доработаю. Я здесь не столько суровость, а задумчивость его показал, взгляд в себя. Давным-давно абрамовский «Дом» я прочитал – теперь и эту книгу рисую тоже. Будет в чёрно-белом оформлении.

– Перспективы есть, что появится памятник?

– Есть.

– Ещё по перспективам. Хочу узнать, как обстоит дело с твоим грандиозным проектом памятника в Архангельске, вернее двух памятников на мосту через Двину в Варавино.

– С одной стороны Архангел Михаил с мечом, с другой – Гавриил с цветами и посохом. Люди въезжают и видят: город под охраной небесной. Мы что, хуже Питера, что ли?! Рабочая модель уже готова, проект заказан. Мы его митрополиту Корнилию показывали. Он увидел и говорит: «О какие! Как с неба спустились!» Деньги не бюджетные. И если б всё двигалось без традиционных наших заминок и задумчивостей, то в августе можно было бы уже поставить. Пока идёт согласование.

– Сильный проект, я впечатлён, признаюсь. Думаю, если его осуществить, даже образ города изменится. Дай-то Бог. Но вот ещё один проект – Илья Пророк на колеснице, что это?

– У нас есть в городе Ильинская церковь – кафедральный храм. Сама церковь и колокольня там отдельно, а посредине так и просится памятник пророку Илье. Проект утвердил ещё митрополит Даниил. И мы нашли деньги, около восьми миллионов, но он сказал: «Я эти деньги забираю на храм, а памятник мы потом сделаем». Ну а потом всё. Такие вот бывают обидные вещи.

Дерево и бронза

Одна из фундаментальных работ Сюхина – участие в благоукрашении возводимого нового кафедрального собора в Архангельске. В частности, он – автор огромных церковных ворот, глядя на которые невольно вспоминаешь древние врата Новгородской Софии. На бронзовых створках дверей барельефы 12 северных святых: Соловецких преподобных, Стефана Пермского, Антония Сийского и других. Над ними – барельеф «Спас Нерукотворный». В нижней части врат будут изображения разрушенных городских соборов: Троицкого и Преображенского Морского.

– Ты, конечно, знаешь о традиционно недоверчивом отношении Русской Церкви к скульптуре. Считалось, что появилась объёмная скульптура у нас в храмах под влиянием католичества. Приходилось с таким отношением сталкиваться?

– Приходилось. Особенно в старообрядчестве. Конкурс я выиграл, может быть, ещё и потому, что у меня горельеф, а не памятник в его традиционном виде. А для меня пример – русская деревянная храмовая скульптура. Георгий на коне – его обычно из дерева вырезали. Никола Можайский. От них никаким католицизмом не пахнет, в них – душа Русского Севера, русского леса!

– То есть свои церковные бронзовые скульптуры ты делаешь на их основе?

– Да. Наша русская деревянная церковная скульптура меня вдохновляет, потому что она по существу своему отражает русский характер, доброту. Ландшафт формирует душу человека, а у нас дерево – часть его.

Жить по вере

– Возможно ли образ жизни художника воцерковить? Художник – это всё-таки вольница, а церковная жизнь – это более или менее дисциплина.

– Это совместимо. Наши отцы крепко советского хватили, стыдились в храм зайти. Мордой в грязь пьяному упасть в канаву не стыдно было, а в церковь – стыдно. До сих пор у нас в деревнях мужики в храм не ходят. А жёнки-то наши – вот героини! Они и пронесли веру через все запреты. Я-то, к сожалению, советского периода тоже хватанул. Представь себе, я при Сталине год жил. Но чем я немножко хоть могу гордиться? Я дал направление всей своей семье. От меня и жена стала Писание читать – она математик, учитель, – досконально, несколько раз прочитала. Она смотрительница в часовеньке нашей, в деревне Троицкая, – там восемь бабулек ходит, и она всем руководит, всё им объясняет.

И художественная среда может быть воцерковлённой. Знаю это по ближнему своему кругу. У искусствоведа Лики Кудрявцевой – по детской книжной иллюстрации она самый крупный специалист в России – дети тоже в Церкви. У меня дочка и зять художники – они полностью воцерковлённые. У Юли четверо детей, так она в своём православном окружении считается малодетной – у других по пять-шесть детишек, как у батюшек. Но они росли в других условиях. А мы не знали не только Шергина, но и Сергия Радонежского. Запрет был.

– Художники обычно существа страстные. А вот что может смирить художника?

– Работа смиряет.

– Бывало такое ощущение: делаю дело, но не могу сделать?

– Нет, такого не было. Допустим, у твоей скульптуры не получается голова, и это точно уже признак, что ты не то делаешь. Значит, надо переключиться: сзади полепи, ноги, руку. Отвлёкся – и потом видно становится, как дальше продолжать.

– Вот ещё скажи: пик творчества когда был в твоей жизни?

– Он сейчас у меня. Гора работы. И это очень кайфово.

– Давай теперь перейдём, так сказать, в другой зал. Там у нас предполагается небольшая галерея твоих работ. Нужно, чтоб ты рассказал о каждой из них…

«Впитать и воплотить»

Сергей Сюхин рассказывает о своих работах

Похвастаюсь. В мире есть памятники учителям, врачам, дворникам – всем есть, но единственный в мире памятник жене – не женщинам вообще, а русским жёнам, нашим супругам – стоит на Чумбаровке. Женщина ждёт хозяина с промысла или с поля брани, дитё её тоже ждёт. Она сидит ждёт, но всё равно руки в работе – прядёт, а сама Евангелие читает. А мы-то знаем, что если она очаг бережёт, значит, в семье всё нормально: тепло, уют и любовь – так любую преграду мужик преодолеет, все невзгоды, полуживой, на карачках, да приползёт, да ещё с добычей в зубах. Ну а кот, понимаешь… Мы раньше только собрались на рыбалку, ещё бредень не взяли в руки, а он уже вокруг ног трётся – знает, что мы за рыбой пошли. Вот он такой тут и есть, мудрый.

Это мой старый дом. Старые дома были как корабли – с поветью, взвозом, скотным двором. На поветь заезжали в санях: сено завозили, выгружали и обратно разворачивались. Я из окошка смотрю зимой: вороны с сороками около каждого дома пасутся, как скотинка. Вынесешь остатки пищи – они тут же их разбирают и прячут. Смотрю: одна ворона за кустик положила свой кусок и быстрее за другим полетела. А зима-то морозная. Мне её так жалко стало. Я встал на лыжи, взял несколько бутербродов с колбасой и сыром, пошёл туда и на это место положил. Ворона же мечтала о сыре, помнишь? Представь: ворона эта прилетит – и как она удивится от радости!

Вот этот фрагмент из сказки: «Иду себе… Вдруг волки. И много волков. Волки окружили. Я озяб разом. Мороз был градусов двадцать. Волки зубами защёлкали – мороз скочил градусов на сорок. Я подскочил — а на морозе, сам знашь, скакать легко, – я и скочил аршин на двадцать. А мороз уж за полсотни градусов. Скочил я да за ветку дерева и ухватился. Я висну, волки скачут, мороз крепчат. Сутки прошли, вторы пошли, по носу слышу – мороз градусов сто!.. Вторы сутки прошли, и третьи пошли. Мороз градусов на двести с хвостиком. Волки и замёрзли. Сидят с разинутыми пастями…»

Что ты впитал, то хорошо сотворить. Мне приходилось в детстве много раз по льдинам перескакивать. Знаешь, когда ледоход идёт и, где изгиб реки, там лёд прибивает к одному берегу – метров 30 этого льда сплошняком, а другой берег более чистый. В пятом-шестом классе мы, пацаны, гурьбой поехали на охоту за гусями. Туда-то проскочили на лодке как-то, постреляли там, что-то добыли, а обратно-то как? Течение нас несёт, надо бегом грести, где тут ждать-то, пока прогалины во льду образуются! Делать нечего: выскакиваем на льдину, лодку перекидываем через льдинку – и дальше. А матушки наши уже вышли на берег, ждут. Вот когда я это рисовал, помнил, как всё это пережил. Всё, что художники впитали, то и делают.

«В композиции его картин весь мир куда-то летит, – писал о земляке Сюхине профессор Николай Теребихин. – Летят птицы, вещи, люди, рыбы, летит играющий гармонист, летит целый девичий хоровод… Мотив полёта имеет несомненные религиозные корни, породившие страннические черты характера русского человека, стремящегося за пределы видимого мира, к постижению Царства, которое не от мира сего».

← Предыдущая публикация Следующая публикация →

Оглавление выпуска

Оригинал выглядит чуть темнее. название правильное “мечта”.1990 год, акварель, литография