Книга без обложек

В гостях у моряка

К нам в редакцию то и дело приходят письма, в которых читатели спрашивают о героях публикаций, уточняют факты, просят прислать адреса людей. Много лет назад ответил я читателю из Петербурга, подсказав, к кому можно обратиться, чтобы разузнать о родственниках, живших в русском Китае. Обычное дело. И подумать тогда не мог, что спустя годы окажусь у него в гостях.

Стены квартиры Ростислава Игоревича Мальковского увешаны фотографиями людей, живших в прошлом и позапрошлом веках. В доме чинная патриархальная атмосфера. Супруга хозяина, Ирина Владимировна, разливает чай по чашкам. Стол уже давно накрыт – гостя ждали загодя. Пришёл я перед Рождеством, так что угощения постные, но – слава хозяйке! – одних пирогов тут пять видов.

– Наверное, про деда моего двоюродного, архимандрита, будете спрашивать? – начинает беседу Ростислав Игоревич.

Дед его и вправду знаменит – белогвардейский офицер, пытавшийся спасти Царскую Семью из заточения, позже принял постриг и был похоронен в Гефсиманском скиту в Иерусалиме. Но не только про него хотелось расспросить. Не дожидаясь ответа, хозяин продолжил:

– Но я и про других родственников сведения собирал, ещё и Иринину родню поднял, всех её офицеров морских. Сам-то я тоже моряк в прошлом, так что было интересно. Про экспедицию Вилькицкого что-нибудь слышали? Она первой официально прошла по всему Северному морскому пути, сделав геодезические замеры. Сейчас на карте можно найти мыс, названный в честь двоюродного деда…

– Вилькицкого? – не понимаю.

– Ой, Михаил, в угол носом! Два балла! – с добродушной запальчивостью пожурил старый моряк. – Вилькицкий – это знаменитый гидрограф, генерал. А я говорю про её, жены, деда, который кончил морской кадетский корпус, факультет геодезии и участвовал в той экспедиции. Его фамилия Анцев, он из остзейских немцев. Фамилия произошла, думаю, от слова «айнц» – «первый». У него было три брата…

– Постой, Ростислав, – остановила хозяина супруга. – Может, наш гость будет сам вопросы задавать, по порядку?

Ростислав Игоревич улыбнулся и с шутливым великодушием махнул рукой: давай задавай.

– Про ваши генеалогические исследования я позже расспрошу, – пытаюсь скорректировать план беседы. – Но прежде расскажите о своём детстве. Вы ведь застали блокаду в Ленинграде? Рождество на носу – может, получится для наших читателей рождественская история?

– Так Рождества, понимаете, у них не было, – вздохнула Ирина Владимировна. – Они же крошки искали под столом.

– Да, было такое, – подтвердил хозяин. – Помню, сидим едим – справа сестрёнка моя, здесь Гера, двоюродный брат. Только съели пайки, сразу залетаем под стол в поисках несуществующих крошек. Гера был чуть постарше и поразговорчивее, всё время спрашивал: «Мама, а где гоголь-моголь, который я не доел тогда у бабушки, в Славянке?»

– А что такое этот «моголь»? – прерываю. – Чуть не каждый день «Айболита» сыну читаю, ему меньше двух лет, и там: «И каждого гоголем, каждого моголем, гоголем-моголем, гоголем-моголем, гоголем-моголем потчует». Думал, это просто фраза такая.

Ирина Владимировна улыбнулась: – Неужели не знаете? Это взбитое яйцо с сахаром. Раньше оно было домашним лакомством для детей.

– Подожди, объясню, – вмешался Ростислав Игоревич. – Вот вам рецепт на Рождество. Берётся яйцо и с двух сторон делаются дырочки. С одной стороны выдувается белок, а с другой – желток. Желток растирается с сахарным песком добела, а белок взбивается вилкой до большой пены. Потом это соединяется вместе и тоже взбивается. Получатся такая вкусная воздушная штука.

Так что рецепт простой. Не то что у Елены Ивановны Молоховец. Знаешь, кто такая? Не знаешь? Два балла! Это дочь архангельского чиновника, классик русской кулинарной литературы. В 1861 году вышла её знаменитая книга «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», в которой полторы тысячи рецептов. И вот у неё такие советы: «Что делать, если к вам неожиданно вечером пришли гости? Нужно спуститься в погреб, взять вчерашнюю индейку…» В таком вот духе.

Хозяин смеётся, а я гну своё:

– Но ведь что-то светлое было и в блокаду? Чудесные случаи? Вообще жанр рождественского рассказа такой: несчастные дети, с которыми случается чудо. Как у Достоевского в рассказе «Мальчик у Христа на ёлке».

– Чудеса-то были, – задумывается Ростислав Игоревич, – а несчастья… Предупреждаю: если я стану блокаду вспоминать, то могу и слезу пустить. Я не пьющий, не курящий, не гулящий, но всё же старый, понимаете?

– Да уж, старый, – не верю.

– В августе следующего года восемьдесят лет стукнет. Ладно, вы спрашивайте, а я буду отвечать. Просто так о блокаде говорить я не могу.

Чудо № 1. Печка

– Какое у вас первое воспоминание в жизни?

– Такая картина: осень, яблоки свисают с веток, а внизу, в траве, лежит огромная голубая труба граммофона. Я пытаюсь на неё залезть и… скатываюсь вниз. Пытаюсь дотянуться до яблок – не получается. Это было за год до войны. Мы гостили у моей бабушки, Прасковьи Васильевны, которая жила в деревне Славянка под Ленинградом. А сама она из вологодских крестьян, верующая была.

– В блокаду что первое запечатлелось?

– Окна, заклеенные белыми лентами. Одна лента по вертикали и две по диагонали. Мы жили у Лесного проспекта на улице Батенина, ныне Александра Матросова, на первом этаже. Это был огромный жилмассив, построенный в 30-е годы, когда из центра Ленинграда переселили огромное количество народа. Уже тогда пытались коммуналки расселить, которые до сих пор существуют. Но у нас на Батенина коммуналка всё равно образовалась, в три комнаты. В одной жили мы, в другой Суворовы, а в третьей – дядя Боря, еврей и юрист, который первым в блокаду умер. Общая кухня, топили дровами, газ у нас появился только в 1954 году… Извините, что перепрыгиваю на другое. Значит, окна. Мы на первом этаже, и в окна, бывало, вечером стучали прохожие, если видели, что через них пробивается свет. Следили за маскировкой.

К нам тогда приехала жить старшая сестра моей мамы со своим сыном Герой. Помещались в одной комнате: бабушка Прасковья Васильевна, мама, тётя Женя (завтра ей будет сорок дней, как умерла) и мы, дети: моя сестра, младше меня на полтора года, и Герман, на год меня старше. Иногда к нам приходила папина сестра, тётя Кира. У неё плохо получилось: детей она отправила в эвакуацию, где они оказались в разных детских домах, а саму её направили в командировку за Кавголово на какой-то военный объект. Она приехала, а ей говорят: «У нас на вас карточек нет». И ей пришлось оттуда пешедралом топать более 30 километров.

Наступила зима 1941-го, с лютыми морозами. И вот ещё одно воспоминание, как раз чудесное. Хорошо помню: открывается дверь, заходит мужик. Он держит двумя руками печку-буржуйку, из которой труба торчит. Помогает маме её поставить, трубу в форточку высовывает. Теперь будет тепло! Уходит – и я вижу, что у него в руках огромный конусообразный кулёк из желтоватой плотной бумаги. Тогда ведь пакетов не было, а всё сворачивали кульком. И в этом кульке картошка. Так мы расплатились.

Откуда у нас в блокаду взялась картошка? Это другое – отдельное – счастье…

Чудо № 2. Картошка

– Почему с нами бабушка Прасковья Васильевна жила? Когда немцы приблизились к Ленинграду, в Славянке пришли к ней наши солдаты и сказали в 24 часа освободить дом. Дали квиточек в руки, удостоверяющий, что она имеет право на восстановление жилья, и быстренько раскатали её дом, чтобы из брёвен построить блиндажи. А что может за эти 24 часа сделать старушка? Взяла только то, что можно было унести.

– Сколько ей было лет?

– Она, как и Сталин, родилась в 1872 году. И вот в Славянке бабушка всё оставила, в том числе посаженный огород. Тут немцы подходят, настают голодные времена. И вот мама, тётя Женя и тётя Кира отправляются в Славянку, чтобы картошку выкопать. Сначала на трамвае, который ещё ходил, от Лесного проспекта добираются до Невского проспекта, оттуда вдоль Невы идут пешком до Рыбацкого – это километров пятнадцать – и потом вдоль железной дороги, тоже пешедралом, до Славянки. Слава Богу, огород никто не тронул. Накопали картошки.

А мама и тёти – они же маленького роста. Революция, голод во время Гражданской войны – всё это сказалось. И когда они шли по дороге с заплечными мешками, их можно было принять за подростков. Особенно если сверху смотреть, из самолёта. Но немецкого лётчика это не остановило – пролетая над ними, он заметил русских «детей» и стал охотиться, забавляться. Кружится над ними, стреляет из пулемёта. Тётка Кира мне об этом рассказывала. Она энергичной и вспыльчивой женщиной была. И вот она схватила картошину и вверх, в самолёт, бросила. А пули рядом щёлкают. К счастью, удалось убежать. Самолёт улетел, и они пешком, уже без трамвая, который ходил не по расписанию, добрались до дома. С картошкой!

Не представляете, какое это было счастье – варёная в кожуре картошка. Она спасла нас на первых порах.

Чудо № 3. Человек с плаката

– Близился Новый год. Все мы очень ослабели. Мама поначалу брала меня с собой в походы за водой, а потом перестала. Были у нас деревянные саночки, покрытые лаком и с железными полозьями, на них бидоны с водой и возили.

Помню, бредём по Лесному проспекту, затем по нынешнему Сампсониевскому проспекту, который тогда носил имя Карла Маркса, и примерно в километре от нашего дома выходим на берег Большой Невки, на которой стоит крейсер Аврора. Холодно, один километр казался вечностью. Шли по узенькой тропиночке в сугробах, улицы ведь не чистили. И тела не убирали… Вот выходишь из квартиры, а выше на лестничной площадке человек сидит, прислонившись к стене. До самой весны сидел. И дядя Боря в соседней комнате тоже до весны лежал. Удивительно, как в нас ещё жизнь теплилась. Помню, мама вывела нас с сестрёнкой на улицу погулять. Недалеко, перед окнами, потому что слух прошёл о краже детей людоедами. Мы гуляем, тут сильный ветер дунул, и Ирочка опрокинулась вперёд на коленки, встала домиком таким, качается. Я пытаюсь её поднять – не получается. Кричу маме, она выскочила и унесла в дом.

Пайки по продуктовым карточкам были очень маленькими. В магазин отовариваться ходили по очереди мама и тётя Женя. И вот тётка вместе с сыном Геркой пошла за хлебом и уже с полученными пайками попала под обстрел. Пока бежала, пряталась, спасая сына, карточки наши и потерялись. А с карточками всё было очень строго. Каждая имела свой цвет – рабочая, иждивенческая и детская. С обратной стороны были написаны фамилия, имя, отчество, возраст и адрес проживания. Между тем пользовались ими на предъявителя, по ним мог любой отовариваться. При потере они не восстанавливались ни под каким предлогом. И вот представьте, нас шесть человек – трое взрослых и трое детей. Как месяц прожить без карточек? Это была смерть. Оставалось только молиться, что наша бабушка, Прасковья Васильевна, непрестанно и делала.

На другой день звонок. Тогда на дверях были не электрические звонки, а механические – поворачиваешь как бы головку ключа, и звенит. Всё происходившее отпечаталось во мне на всю жизнь. Входит мужчина в демисезонном пальто и кепке. Лицо его… Вот знаете, во время блокады на стенах домов висели разные плакаты, в том числе «Все на фронт!» – ополченец в кепке и в таком же пальто. И лицо у гостя было словно с того плаката. Заходит, говорит: «Мальковские-то здесь живут?» – «Да, здесь». – «Покажитесь…» Мы вышли в прихожую. «Вижу. Всё точно. Забирайте карточки и больше не теряйте». Я тогда…

Ростислав Игоревич вдруг замолчал. Я отвернулся в сторону, пережидая, когда этот крепкий человек, морской волк, справится с подступившими слезами.

– В общем, мы тогда выжили. Уже в детстве его поступок я сравнивал с подвигом Алексея Маресьева, который воевал без ног. Сейчас уже не помню, почему так сравнил. Наверное, здесь общее – это высокая граница морали. Ведь наш спаситель мог использовать карточки для себя и своих близких, а он пошёл искать хозяев, понимая, что те умрут без карточек. Пошёл, отдавая последние силы, ведь передвигаться было тоже подвигом. Мужики, кстати, в блокаду первыми помирали.

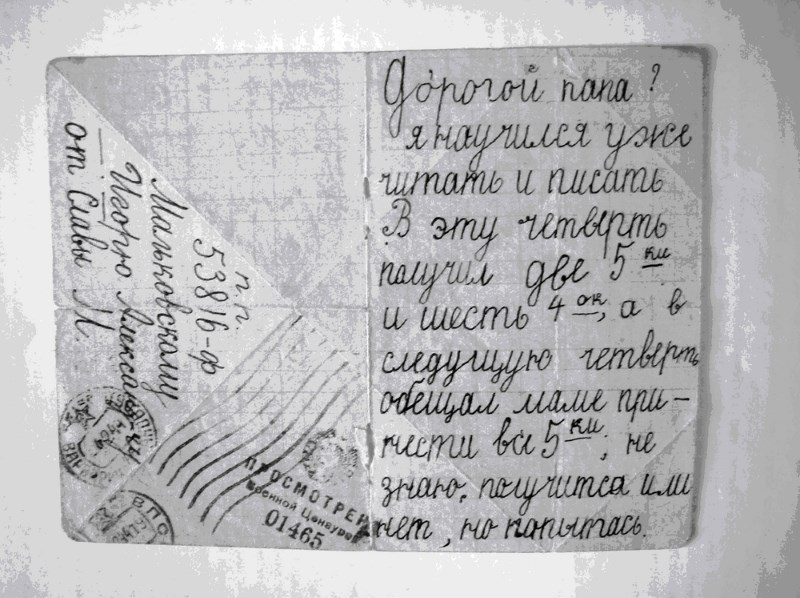

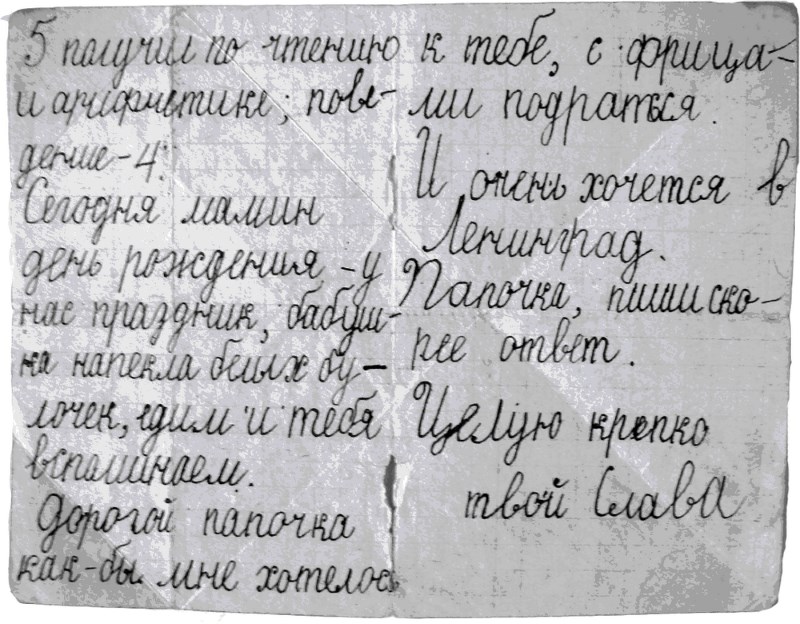

Письмо Славы Мальковского отцу на фронт после эвакуации из блокадного Ленинграда

Прошло время. Уже Победа, папа вернулся с фронта. Снова у дверей «дрень-дрень», звонок звенит. Входит тот самый человек, что вернул нам карточки. Папа побежал в магазин отовариваться. Тогда, в 47-м, опять ввели карточную систему – из-за засухи случился большой неурожай, продуктов не хватало. Но жизнь была совсем другая, хоть и трудная, но радостная. Папа что-то принёс…

– Спиртное тоже было по карточкам? – интересуюсь.

– Не знаю. Отец у нас не пил, да и вообще в нашем роду пьяниц нет. А гостя не обязательно было спиртным встречать, просто стол накрывали. Есть что покушать – и уже праздник. Долгое у них было застолье: говорили о жизни, о войне, эвакуации, детском доме – обо всём, как жили. То, что он жизнь нам спас, как-то сроднило нас, словно он стал частью семьи. Но что странно: сейчас никто не знает, как его зовут. Когда я стал записывать истории нашего рода, то спросил у мамы, и она удивилась: «А я не помню». Однако я всё равно его в молитвах поминаю, среди родителей: «…и того благодетеля».

– Неужели вообще ничего о том человеке не знаете?

– Ничего. В памяти только кепка, демисезонное пальто и лицо – как на плакате.

Чудо № 4. Запах мандарина

– А Новый год и Рождество вы как встречали?

– К тому времени мы жили уже не дома, а в детдоме, располагавшемся в школе № 123. Кстати, после войны я в ней учился. Тут получилось тоже, можно сказать, чудо.

Тётю Женю с Герой увезли в эвакуацию, и Гера умер там на каком-то полустанке. Тогда ведь умирали не только от голода, но и от переедания после голода. Мы с сестрой об этом не знали, потому что нам пришлось остаться в блокадном Ленинграде – заболели корью. В тот же месяц эвакуировали мамино геологическое предприятие, от которого она получала паёк. Найти другую работу в блокаду было практически невозможно. Но удивительно повезло – по городу как раз собирали сирот, организовали детский дом, и туда маме удалось устроиться воспитателем. Взяла и нас, настрого наказав, чтобы мы её при всех не называли мамой. Это чтобы мы не выделялись среди сирот.

Жизнь в детдоме была посытнее и повеселее. Я к тому времени как-то быстро повзрослел и уже не чувствовал себя малышом. Такой эпизод. Началась бомбёжка, нас отвели в подвал и там стали показывать мультипликацию, чтобы мы не боялись. Помните, у Маршака: «Пела ночью мышка в норке: “Спи, мышонок, замолчи! Дам тебе я хлебной корки и огарочек свечи”».

– «Отвечает ей мышонок: “Голосок твой слишком тонок…”» Наизусть знаю, ребёнку своему перед сном читаю.

– Вот-вот. И мультик по этой сказке нам показывали. На словах: «И-го-го! – поёт лошадка. – Спи, мышонок, сладко-сладко», – ба-бах, и темнота. Самые маленькие заплакали. А мы были уже не маленькими, средняя группа! И вели себя спокойно – помню, как сознавал эту свою взрослость. Какое-то время прошло, дали электричество, и мы досмотрели мультфильм.

Но больше всего мне запомнился Новый год. Точнее, новогодний подарок, потому что сам праздник почему-то растворился в памяти. Подарок – один мандарин и самодельная конфета. Знаете, что такое дуранда? Это то, что остаётся после отжима подсолнечника, когда изготавливают растительное масло. Жмых, другим словом. И вот такой кусочек, два на два сантиметра, воспитатели завернули в яркий довоенный фантик, с рисунком, и получилась настоящая конфета. И такая вкусная! После многомесячной голодовки-то. И душистый мандарин! Разве не чудо?

Чудо № 5. Спасение

– Эвакуировали наш детдом в конце июля или в начале августа 1942-го, – продолжает рассказ Ростислав Игоревич. – Помню, как выводили парами. До сих пор не люблю парами ходить. Спускаемся со второго этажа, идём мимо пианино, которое на площадке стояло. Сажают нас в кузова полуторок с деревянными скамьями, везут на Финляндский вокзал. Помню, как над головой мелькали железные фермы Литейного моста. Сели на поезд. В нём очень много народа, сразу несколько детских домов погрузили. Меня, как крупного товарища, запихали на третью полку, чтобы место сэкономить.

Где-то в районе Всеволожска или Мельничных Ручьёв начали нас бомбить. Что интересно, в памяти чётко запечатлелось: вот за окном песок вздымается, земля от взрывов тудасюда летает. А звука совсем не помню. Машинист дёргал поезд туда и обратно, чтобы увернуть от бомб. В очередное торможение я слетел с третьей полки. Помню: лечу спиной вниз, руки-ноги вперёд выставил, а перед глазами потолок вагона – весь в дырках от пуль. При этом никого в вагоне не задело – крови нигде не было. А может, эти дырки от предыдущих обстрелов остались. Звук-то как бы отключился, поэтому не могу сказать, щёлкали пули по крыше или нет.

Привезли нас к берегу Ладожского озера. Идём пешком по песку, опять же парами, мать его за ногу. Впереди – длинный-предлинный причал. Там дожидаются три буксира и три баржи. Идём, значит. Мать честная, заводной мотоцикл с коляской в песке лежит! Кто-то из предыдущей партии обронил. Дети, которых эвакуировали, были очень ослаблены, вот и теряли по дороге. Я дёрнулся к игрушке, а впереди меня уже кто-то хвать её – я не успел. Идём дальше. В песке лежит жёлтый механический птенчик – знаете, с пружиной, прыг-прыг. Вот он мне достался.

На причале сутолока, детские дома отделяют друг от друга, чтобы потом не перепутаться. Доставить нас должны были по озеру в деревню Кобона, через который проходит Староладожский канал, построенный ещё в начале XVIII века, – там принимали всех ленинградских беженцев. Начинается посадка. А на мне была бескозырка с надписью: «Моряк». Слышу, какой-то мужик сверху с буксира кричит: «Дай-ка мне этого моряка!» Подхватывают меня – я мигом очутился на палубе. Так оказался я не на барже, а на буксире – получается, бескозырка меня спасла.

Отчалили, пошли кильватерной колонной – три буксира с баржами. Я и ещё несколько человек внутрь, в кубрик, не попали, потому что там мест не было. Вдруг появились самолёты… Помню только отдельные фрагменты. Попадает бомба в баржу… А в Ладоге вода очень холодная, даже в жаркое время. Мимо нас проплывали рваные доски, ковёр и не успевшие ещё пропитаться водой испанки. Знаете, что это такое?

– Пилотки с кисточкой?

– Именно. После войны в Испании они были в моде, и детишки ходили в них. Рядом с ними белые панамки плыли. А ведь там могла оказаться и моя бескозырка… Вдруг откуда-то на палубе появился пулемёт, которого я прежде не видел. Начинает строчить. Звуков так же не помню, вижу перед собой только огромные столбы воды и прыгающие по металлической палубе пустые гильзы.

Привезли нас в Кобону, где хорошо накормили – очень вкусной горячей кашей. И главное, её было много. Ночевать определили в местную Никольскую церковь.

Кстати, недавно в одной из книг своей библиотеки нашёл вложенную квитанцию почтового перевода на 100 тысяч рублей. Мать честная, а я и забыл. Судя по сумме, перевод отправлял в 90-е годы, когда была гиперинфляция. Вот как раз на восстановление той самой Никольской церкви. Тогда же примерно ездил с маленьким внуком Тихоном, который сейчас служит на Валааме в православной роте, в Кобону, всё ему показывал, рассказывал. Заходили и в храм Николы Чудотворца. Он довольно древний, упоминался ещё в 1612 году. До пожара в 1815 году это была деревянная пятиглавая церковь с колокольней, а потом её выстроили каменной. Так, о чём я…

– Ночевали в ней…

– Да, кров нам дал этот храм, Николы Чудотворца. После всех мытарств. И на всю жизнь я запомнил огромные тёмные образа с суровыми ликами святых. Как они смотрели на меня…

– Вы молились?

– Наверное, по-своему. Я же тогда был нецерковный. Только бабушка, Прасковья Васильевна, заставляла нас молиться. Помню, зима за окном, мы стоим с сестрой перед столом, бабушка здесь, а на столе…

Игорь Ростиславович замолчал, и я снова отвёл глаза. Слёзы эти святые, их нечего стесняться, но всё же.

– …а на столе наши пайки. Чёрные кубики. Мы ревём, и сопли, и слёзы – мол, нам есть не дают. А бабушка была очень хорошая… Эх…

– Очень верующая была? – отвлекаю от щемящего переживания.

– Ещё какая. Ну вот. Она говорит: «Вот из-за таких, как вы…» Извини, тяжело вспоминать, сейчас… «…из-за таких неверующих война началась». И заставляет нас читать «Отче наш». Пока не прочтём, пайки не получим.

Вот это помню хорошо. Молитва, вкус хлеба, аромат новогоднего мандарина. Бог был с нами, иначе бы не выжили.

(Окончание следует)

← Предыдущая публикация Следующая публикация →

Оглавление выпуска

Добавить комментарий