Колокольчик

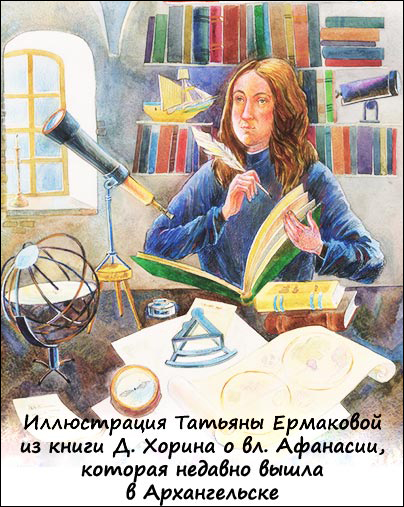

Владыка, который любил смотреть на звёзды

В нынешнем апреле, дорогие ребята, в России отмечается юбилей: 55 лет тому назад человек впервые побывал в космосе. А наш Север празднует ещё одну памятную дату – 375 лет со дня рождения владыки Афанасия, архиепископа Холмогорского и Важского. И вот что интересно: первую обсерваторию на Русском Севере создал именно владыка Афанасий.

С колокольни кафедрального собора в «ночезрительную трубу», как называли тогда телескоп, в конце XVII века он наблюдал звёзды и планеты – и размышлял об их Творце. Вот так, например: «В мире всё управляется не звёздами, а промыслительной силою Божией. Не по природе, в зависимости от звёзд, делает зло человек, а по своей свободной воле». Видно, уже в то время появились на Руси астрологи, утверждавшие, что судьба человека и даже поступки его зависят от движения небесных светил и планет.

Но если бы владыка Афанасий был только тихим созерцателем звёзд, вряд ли потомки вспомнили бы его имя. Нет, это был человек кипучей энергии и большого ума. Любое дело, порученное ему, было «обречено на успех». Вот, например, едет он, тогда ещё молодой монах одного из сибирских монастырей, в Москву, бить челом государю Петру – просить помощи для обители. Скудно там жила братия. И что же: царь прислушался к словам Афанасия и велел послать в их монастырь: 12 книг (а это был по тем временам поистине царский подарок), ризы для священников, два больших колокола и много другого богатства. А Афанасия Пётр удержал возле себя: что ему в Сибири прозябать? На Севере дел невпроворот, а людей таких – толковых и образованных – мало.

Не ошибся государь: архиепископ Афанасий стал ему близким сподвижником и опорой. Послал его царь в Холмогоры, возглавить огромную епархию, – там, в лесном краю, расшаталась православная вера, надобно её укреплять, а людей – просвещать. Прибыл владыка на место и с горечью убедился: деревянные храмы обветшали, а никому и дела до этого нет; равнодушны стали люди к вере. Решил Афанасий разбудить их. И придумал как: строить всем миром каменный собор, а ещё – Новодвинскую крепость. Враждебно настроенные шведы того и гляди нападут, надо иметь крепкую оборону. (Позже, когда Пётр разбил шведов, он подарил владыке Афанасию трофеи: три пушки и шведский флаг!)

Бодро застучали повсюду молотки – где уж тут спать! Оказалось, что мастерами знатными богата Архангельская земля, всех их собрал Афанасий, и всем нашлась работа: каменщики режут узоры на стенах, кузнецы гнут-выгибают щипцами железные завитки для решёток соборных, художники расписывают иконостас, пишут для огромного храма образа, украшают цветами да птицами карбасы и струги, кареты и сани, крылечки и мебель в домах. Владыка Афанасий будто разжёг угли в тлеющем костре народного творчества, и расцвели всевозможные ремёсла и художества. На весь мир славятся холмогорские резчики по кости – за это тоже спасибо владыке. Хоть и до него создавались «костяные кружева», но он мастеров собрал вместе и не дал им пропасть.

А ещё владыка Афанасий был добрым и щедро помогал всем, кто просил помощи.

Епархия у Афанасия была огромная, и всюду надо было побывать. Раз поплыл он на лодье в три мачты на Соловки. Лето, ветерок попутный, тёплый – как вдруг в момент небо потемнело, разыгралась страшная буря. Кормщика в море смыло волной, кораблик вот-вот сам под волнами скроется… Все, кто на нём был, ни живы ни мертвы от страха, а владыка молится: «Господи, спаси и помилуй!» Бедный кормщик барахтался в море далеко позади – и вдруг волны кинули его снова к кораблю! Успел ухватиться за канат и спасся от гибели. Услышал Господь молитву.

Всего двадцать лет управлял владыка Афанасий Холмогорской епархией, а сделано за это время было столько, сколько и за сто лет не переделать. Ну а чтобы пересказать его деяния, и ста страниц будет мало.

Мир вокруг нас

«Экслибрис, украшение и страж затворниц-книг…»

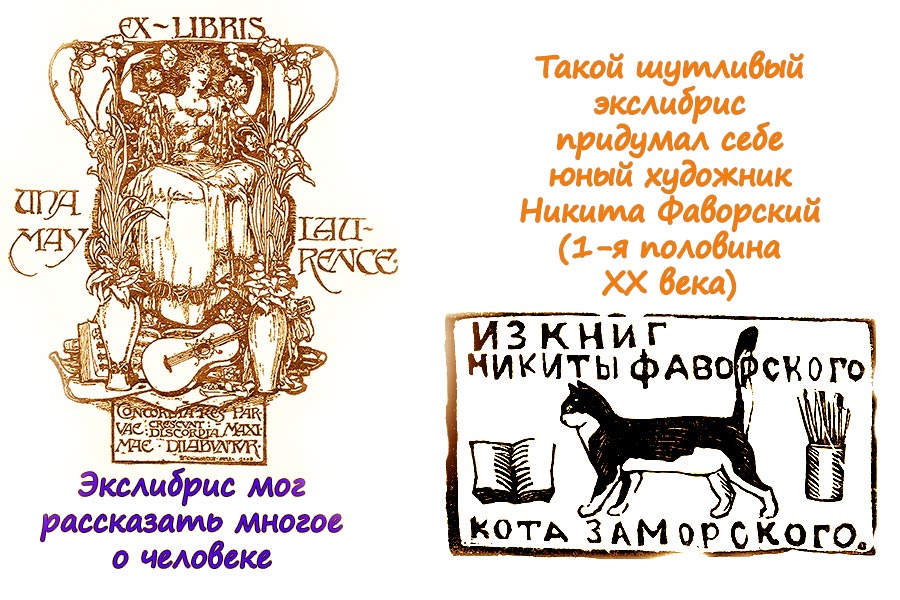

Иногда, раскрыв старую книгу, можно увидеть на левом форзаце небольшую изящную картинку, наклеенную или напечатанную. Это экслибрис – личный знак владельца книги. Экслибрис – латинское слово. В переводе оно означает: «из книг» (ex – из, libris – книг). Экслибрис мог не только сообщить, чья это книга, но и рассказать о том, кто это по профессии, чем увлекается. Например, экслибрис шахматиста Андрея Батуева, у которого дома жили обезьянка, попугай и много другой живности, изображал шахматные фигуры в окружении птиц.

Искусство создания таких книжных знаков насчитывает несколько столетий. Родиной экслибриса считают Германию. А самый первый русский экслибрис в XV веке нарисовал игумен Соловецкого монастыря Досифей. Это был человек большого ума и огромной души, и когда-нибудь мы расскажем вам, ребята, о нём. А пока послушаем, что нам поведает про экслибрис придуманный игуменом Досифеем книжный знак.

– С превеликим удовольствием, друзья! Надо сказать, в Соловецкой обители я родился не случайно. Ведь это был один из самых крупных центров просвещения Русского Севера. Книгу там почитали особо. Уникальную библиотеку монастыря в 1920-е годы, после его закрытия, отправили в Ленинград, в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. Там-то в 1962 году и обнаружил меня учёный Николай Николаевич Розов, чему был несказанно рад.

В допетровское время богатые люди часто дарили книги монастырям «на помин души». Это считалось щедрым даром, ведь книг было мало и они были очень дороги. Бывало, что за Псалтырь платили «сорок сороков», то есть столько, сколько стоили сорок шуб по сорок беличьих шкурок в каждой. Поэтому те, кто дарил книгу, боясь, как бы её не украли, писали в ней, кроме своей фамилии, что-нибудь устрашающее: «А кто бы смел сию книгу взяти от церкви, той да будет проклят в сий век и в будущий и не прощён и по смерти не разрешён. Аминь». Такие пространные записи назывались «вкладными», от слова «вклад», то есть «пожертвование».

Когда книги начали печатать на станке, на их переплётах появились «суперэкслибрисы». Так называют оттиск родового герба и фамилии владельца книги. Но это начинание просуществовало недолго – уж очень дорого стоило исполнение таких оттисков. На смену им пришёл бумажный экслибрис, и случилось это в России во времена Петра Первого. У трёх самых образованных сподвижников Петра создаются прекрасные библиотеки, и почти одновременно на книги наклеиваются первые в России три бумажных экслибриса: князя Дмитрия Голицына, фельдмаршала Якова Брюса и лейб-медика Петра Первого – Роберта Арескина.

Часто к картинкам дописывался короткий девиз, который говорил о характере и убеждениях владельца книги. Вот некоторые из них: «Никто, как Бог», «Царю и Родине», «С Богом и честью». На книжном знаке прославленного адмирала и знаменитого мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна изображён его фамильный герб с девизом: «Надейся на море».

В XX веке изготовлением экслибрисов занимались видные мастера-графики: Владимир Фаворский, Анна Остроумова-Лебедева, Иван Билибин и многие другие. Книжный знак нарисовать не так-то просто, это целое искусство.

А вы, ребята, не хотите попробовать нарисовать свой собственный экслибрис?

← Предыдущая публикация Следующая публикация →

Оглавление выпуска

Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68)

Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68)

Добавить комментарий